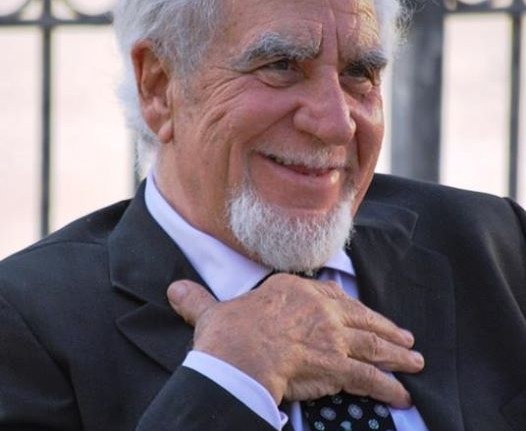

Antonino Buttitta

La storia dell’arte patisce molti equivoci e miti ingannevoli. Uno di questi e l’idea dei cosiddetti realisti e neorealisti che la pittura possa riprodurre la realtà. È un inganno ideologico, denunciato in maniera non questionabile perfino dalla fotografia, che anche se vuole non può rappresentare il visibile. La ragione è semplice: estrapolare un frammento di realtà dal continuo spaziotemporale del quale fa parte, significa, in tutta evidenzia, falsificarlo, cioè inserirlo in un nuovo spazio e in nuovo tempo, dunque ricrearlo. Lo sapevano bene gli antichi che consideravano gli artisti poeti: dal verbo greco “fare”, pertanto non riproduttori della realtà ma suoi facitori. L’artistico veniva considerato, e resta ancora, una riscrittura del mondo: tanto più è efficace quanto più riesce a ricostruirlo andando al di là del visibile per intenderne il mistero.

La storia dell’arte patisce molti equivoci e miti ingannevoli. Uno di questi e l’idea dei cosiddetti realisti e neorealisti che la pittura possa riprodurre la realtà. È un inganno ideologico, denunciato in maniera non questionabile perfino dalla fotografia, che anche se vuole non può rappresentare il visibile. La ragione è semplice: estrapolare un frammento di realtà dal continuo spaziotemporale del quale fa parte, significa, in tutta evidenzia, falsificarlo, cioè inserirlo in un nuovo spazio e in nuovo tempo, dunque ricrearlo. Lo sapevano bene gli antichi che consideravano gli artisti poeti: dal verbo greco “fare”, pertanto non riproduttori della realtà ma suoi facitori. L’artistico veniva considerato, e resta ancora, una riscrittura del mondo: tanto più è efficace quanto più riesce a ricostruirlo andando al di là del visibile per intenderne il mistero.

Soltanto riflettendo su questa virtù miracolosa degli artisti, possiamo veramente capire la pittura di Maurilio Catalano. I suoi colori e le forme nelle quali si affermano sono quelli di una Sicilia sognata, di un mondo reinventato e miticamente riproposto.

Questa capacità di ricreare il visibile riproponendolo in misure spaziali e cromatiche che convertono la realtà in fiaba, è uno dei tratti distintivi della cultura figurativa dell’isola, che Maurilio, è giusto ricordarlo, ha ereditato dal padre, pittore di qualità notevole, non meno di lui.

Per questo aspetto la pittura di Maurilio va assunta a specimen di una continuità che riesce a rinnovarsi senza obliterare le proprie radici di una cultura artistica siciliana che, pur nella varietà e diversità degli esiti, non perde mai la sua riconoscibilità tanto a livello di langue quanto a livello di parole. Sta proprio qui la chiave per intendere l’inconfondibile specificità di Maurilio, non solo come artistica ma anche come uomo: un uomo che, malgrado tutto, riesce a conservare la verginità creativa di un giovane che fantasticamente ricrea ogni giorno il mondo.

Gli antichi pensavano anche che gli artisti, in quanto creatori di realtà, fossero signori della memoria e dell’oblio. A Maurilio Catalano dobbiamo la memoria della Sicilia che amiamo e che, per merito della straordinaria attitudine a ricrearla, siamo certi permarrà nell’immaginario delle generazioni che ci seguiranno.

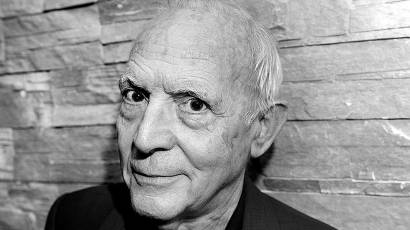

Matteo Collura

Vi sono persone che comunicano immediata simpatia. Maurilio Catalano è una di queste. Artista dall’ispirazione lontana da problematiche intellettualistiche, a lui si devono opere realizzate con materiali diversi e la cui cifra stilistica è inconfondibile, a meno che non si vogliano considerare i suoi numerosi imitatori.

Vi sono persone che comunicano immediata simpatia. Maurilio Catalano è una di queste. Artista dall’ispirazione lontana da problematiche intellettualistiche, a lui si devono opere realizzate con materiali diversi e la cui cifra stilistica è inconfondibile, a meno che non si vogliano considerare i suoi numerosi imitatori.

Come per Renato Guttuso o per Bruno Caruso, qualunque cosa Maurilio Catalano dipinga viene fuori la Sicilia: una Sicilia non tradotta (vale a dire, appunto, non intellettualistica); quella che conserva nella memoria e nel cuore specie chi se ne allontana fisicamente.

Ma non è dei meriti propriamente artistici di Maurilio Catalano che qui vorrei parlare, bensì del suo carattere, della simpatia di cui dicevo (anche perché proprio parlando di queste cose si comprendono meglio ragioni e scopi della sua arte).

Confesso di non essere in cosi intima amicizia con Maurilio da poter garantire che la sua simpatia non sia tutta esterna alla persona. E dico questo proprio perché negli anni ho avuto modo di verificare come a una pur frettolosa verifica le sue pose esteriori si rivelassero più o meno consapevoli atteggiamenti volti a rafforzare l’impatto simpatico. A contrasto di un carattere, sono portato a pensare, tutt’altro che tenero e accomodante.

Maurilio Catalano mostra di stupirsi sempre nell’ascoltare i discorsi degli altri; che si parli d’arte o di politica, lui assume un atteggiamento che gratifica i suoi interlocutori e lo rende persona ideale con cui discutere. Non a caso la palermitana Galleria Arte al Borgo, da lui fondata assieme a Raffaello Piraino e Andrea Volo, fino a una ventina d’anni fa – finché, cioè, visse Leonardo Sciascia – è stata un punto di ritrovo serale, così come una volta avveniva nelle sartorie, nei saloni da barba e nelle farmacie.

Maurilio Catalano è il tipo di artista che non ostenta voli pindarici né propina astrusaggini. Questo non significa che sia un prudente computista delle proprie capacità espressive, tutt’altro: è un artista colto e dal pensiero profondo, che soltanto all’apparenza tende a semplificare, come fa appunto con le sue creazioni artistiche, di gusto popolare all’impatto, in realtà sintesi ed emblema di una cultura, di una tradizione, di una vicenda storica complessa.

Voglio dire che Maurlio Catalano è un artista che non si veste da artista né parla da artista. Lo è. Punto e basta. Con quella sua capacità di mostrare la Sicilia anche quando tira una semplice linea. Per questo la copertina di un mio libro cui tengo particolarmente reca un suo dipinto.

Vincenzo Consolo

Caro Maurilio,

Caro Maurilio,

mi congratulo per questa tua mostra che si svolge in un luogo aulico e prestigioso.

Ho sempre nella mia memoria il tempo della Galleria Arte al Borgo, gestita da te e da Raffaello Piraino. Era, quella galleria, un luogo di incontri e di civili conversazioni. Con Leonardo Sciascia venivo là, in quel piacevole piccolo salotto che precedeva la galleria. Salotto in cui confluivano artisti palermitani o di passaggio. Vi veniva Castelli, Bufalino, Guttuso, i Sellerio, i Buttitta, Balistreri, e Carlo Levi, Tono Zancanaro, Alfonso Gatto, Carla Fracci…

Ricordi indelebili per me, momenti unici che credo oggi, in questa nostra società dello spettacolo, non più esistenti.

I più cordiali saluti e auguri.

Milano lì, 22 gennaio 2010

Vittorio Frosini

Settembre 1988

Settembre 1988

Vi è però anche qualche ragione psicologica di fondo, che è data dallo spirito di rivolta contro una immobilità ancestrale, dal senso di liberazione dagli schemi convenzionali del sentire e dello stesso vivere, dal richiamo di un’esperienza nuova e piú aperta: giacché la Sicilia è ancora quella che s’intravvede nei quadri di Catalano, una terra assediata dal mare, una grande zattera d’un naufragio storico, facile preda dei mostri del potere, sempre in attesa d’un prodiglio per la sua rinascita ma popolata di ex‾voto a rovescio per le sue delusioni.

Alfonso Gatto

Roma, gennaio 1973

Roma, gennaio 1973

Come in una araldica della memoria, Maurilio espone i simboli della grande famiglia immaginativa in cui s’avvicendano pesci e velieri, battelli, cuori, stelle, cotillons di carnevale, in una parata marina che è dentro il colore, ipotesi e fragore di evento, getto continuo di continua germinazione.

Direi che la vitalità erompente è, nel timbro della bella fantasiosa pittura di Catalano, virtú certa e genuina, tale che la provocazione emotiva e visiva da cogliere súbito continua a muovere in noi la sua vibratile meraviglia, in oscillazioni sempre piú lente, verso la quiete finale in cui la pagina litografica viene a comporsi illesa, nel sigillo, nel registro, dei suoi estremi esiti.

Tutto è stato detto, pronunciato, e la forza dell’empito è rimasta come trattenuta in una desinenza delicata che è l’ultima grazia venuta a raccogliere l’incartamento.

Altre componenti letterarie culturali e poetiche agiscono nella scrittura e nel colore di Catalano. Non si scopre nulla indicandoli in una compiaciuta rarefazione di gusto visivo, nell’indulgenza per i simboli già di per sé significanti. Ma questo, non che togliere valore e naturalezza all’ispirazione, le assicura un meditato ripensamento, un tempo di elaborazione che è la stessa storia in travaglio del pittore, sorpreso dal proprio impero e tuttavia allenato a riceverlo.

Mi pare che siamo oltre gli indizi di una natura felice, per riconoscere a Maurilio le prove, le testimonianze, i fatti del suo essere pittore. Un viaggio nella felicità visiva e visionaria e nel singolare dizionario della pronuncia pittorica, nel racconto lungo, e ancora nell’intensa illuminazione nel segno e nel timbro del colore, è un viaggio che rischia o può rischiare l’immobilità: tra gli incanti e i pericoli della storia e del passato (le terre e i mari indicati dalle carte) e gli incanti e i pericoli delle terre vergini da incontrare e da scoprire (che sono in noi e nella nostra ansia di avvistarle). Ma il navigatore Maurilio, anni pochi, coraggio molto, col suo barocco marino ha da innalzare un tempio al pensiero di una bella giornata, a quel filo di brezza che gli indicherà sempre, a lume di naso e di baffo, il favore del vento. Direi che Catalano è pittore di respiro, di fiuto. Sa dove pescare. Legge sotto le acque i brividi dei grandi universi pittorici, da Braque a Mirò. Glieli indichiamo quali nomi di augurio. Di Braque, ancora, gli ricordiamo questo pensiero eracliteo: “Nous n’aurons jamais de repos. Le présent est perpétuel”. Sí, il presente è perpetuo.

Aurelio Pes

Palermo, Dicembre 2005

Palermo, Dicembre 2005

Esordisce bambino “correggendo un quadro del padre”, il noto Eustachio. Poi persegue un suo cammino inventando tecniche e dando luce ai colori; Chi confonde l’arte con il tormentone, non avrà mai a cuore le opere di Maurilio Catalano, che invece nascono da una concezione positiva, e direi quasi ebrea dell’esistenza….Maurilio Catalano, quando la tecnica si piega alle voglie della fantasia.

Gaetano Savatteri

Non so bene cosa c’entrino i baffi col mare, ma sento che deve pur esistere una qualche arcana relazione. Pirati, marinai di lungo corso, avventurieri, trasmigratori, circumnavigatori, esploratori sempre baffi hanno avuto. Baffi imponenti saltano fuori dalle pagine dei libri che raccontano mari galeoni forzieri. Capitan Achab non sarebbe tale senza baffi. E Long John Silver nella mia immaginazione, nonostante opposte descrizioni, aveva baffi e barba incatramati di salsedine. Baffi potenti segnano la latitudine dei mari del sud di Conrad, di Edgar Allan Poe, di Stevenson. Robinson Crusoe riuscirà a costruire di tutto – tavoli, sedie, palafitte – nell’isola perduta del suo naufragio, ma quanto ai baffi e barba non c’è selce affilata che possa mai tagliarli a fondo. Quanto più è esotico il parallelo, tanto più coperto di peli è il volto dell’uomo: a patto che sia bianco e occidentale, perché glabri e lisci come pietre lavate dalla risacca sono le guance dei vari Venerdì che lasciano le loro terrificanti impronte sulle spiagge di isole indigene. Insomma, in ogni iconografia che si rispetti, l’uomo di mare è uomo di baffi.

Non so bene cosa c’entrino i baffi col mare, ma sento che deve pur esistere una qualche arcana relazione. Pirati, marinai di lungo corso, avventurieri, trasmigratori, circumnavigatori, esploratori sempre baffi hanno avuto. Baffi imponenti saltano fuori dalle pagine dei libri che raccontano mari galeoni forzieri. Capitan Achab non sarebbe tale senza baffi. E Long John Silver nella mia immaginazione, nonostante opposte descrizioni, aveva baffi e barba incatramati di salsedine. Baffi potenti segnano la latitudine dei mari del sud di Conrad, di Edgar Allan Poe, di Stevenson. Robinson Crusoe riuscirà a costruire di tutto – tavoli, sedie, palafitte – nell’isola perduta del suo naufragio, ma quanto ai baffi e barba non c’è selce affilata che possa mai tagliarli a fondo. Quanto più è esotico il parallelo, tanto più coperto di peli è il volto dell’uomo: a patto che sia bianco e occidentale, perché glabri e lisci come pietre lavate dalla risacca sono le guance dei vari Venerdì che lasciano le loro terrificanti impronte sulle spiagge di isole indigene. Insomma, in ogni iconografia che si rispetti, l’uomo di mare è uomo di baffi.

Di baffo in baffo, divagando, riemergono i due passeggeri del treno che portava il Silvestro di Elio Vittorini, in preda ad “astratti furori”, dentro la sua Conversazione in Sicilia: Coi Baffi e Senza Baffi. Ma erano baffi d’altra natura, un po’ sbirresca. Baffi del potere repressivo, tali da incutere timore e soggezione, “due siciliani di tipo carrettiere, ma ben messi, floridi, presuntuosi nella nuca e la schiena”. Le voci baritonali di Senza Baffi e Coi Baffi presto si spengono “troncate di colpo, nel rumore della corsa: e volava il treno per i boschi di aranci, in bocca ai monti, dinanzi al mare”. Allora compare un altro tipo di siciliano, con barba e baffi, ma di tutt’altra natura: “un lombardo o un normanno”. Il Gran Lombardo nel quale Vittorini, anch’egli uomo Coi Baffi, intravedeva se stesso.

È evidente che a parlar di baffi ci si perde per mare. Fino a smarrire coscienza se in Maurilio Catalano sia nato prima il baffo o il mare. Almeno per me, è venuto prima il mare, sbarcato dalla Sicilia interna nella Palermo negata al mare, ormai un quarto di secolo fa, ne ritrovai colori e campiture dentro le opere di Maurilio Catalano: arpioni, balene, polpi, pesci, navi, isole. La città non sapeva più nulla della propria memoria salina; sul mare, ma non di mare, Palermo ne ignorava ormai odori, riverberi, malinconie.

In un’estate fin troppo lontana, al giovane cronista affidarono il compito di raccogliere le testimonianze di due singolari marinai siciliani, Licia e Sergio Albeggiani, moglie e marito che in tre anni avevano fatto il giro del mondo con una barca a vela di undici metri, Lisca Bianca. Terragno, nutro verso il mare una passione sospettosa e diffidente. Ma dei due marinai giramondo conservo un ricordo affettuoso, una malinconica nostalgia per le ore passate nel pozzetto della loro barca ancorata in porto, mentre si ripercorrevano le miglia per i mari e le isole lontane, tra un bicchiere di vino bianco e un piatto di spaghetti con i ricci. Mai mi proposero di prendere il largo, e di questo tacitamente ancora li ringrazio, ché non avrei retto all’emozione. Si restava agganciati al molo, lievemente sospesi nel breve tremore delle tranquille onde del porto: Al sicuro, dal mio punto di vista che con qualche trepidazione metto piede perfino sul ponte incerto di qualunque ferry-boat. Nelle giornate estive del 1987, mentre i loro ricordi venivano consegnati al mio registratore, per diventare grandi pagine sul quotidiano cittadino, scoprii che si poteva essere avventurosi restando placidi.

Credo sia stato Mario Genco a voler corredare quelle cronache dei mari lontani con i disegni di Maurilio Catalano. Grandi pagine illustrate a colori, con i blu e i rossi e i verdi che staccavano sulla monotonia in bianco e nero del giornale abituato a raccontare morti ammazzati, falde politiche, misfatti quotidiani. Ma ne venne una folgorazione: nella Palermo cupa e fosca che il mestiere mi costringeva a scoprire, individuavo come fiato di speranza le fantasmagoriche minacce marine di Maurilio. Se entravo in una casa borghese, cercavo alle pareti i quadri o le stampe di Catalano. Non lo conoscevo di persona, né mai andai a cercarlo. Né tantomeno sapevo dei suoi baffi, ché forse ne avrei ricavato maggiori e più precisi indizi. Non so perché, immaginavo che balene, arpioni, polpi, isole e navi fossero mano di un artista collettivo e leggendario, al pari delle mani ignote che avevano dipinto carretti, disegnato ex voto, illustrato teloni di cuntastorie.

Solo in seguito venni a sapere di un altro legame che segnava la mia vita con i baffi di Maurilio: la sua galleria “arte al Borgo” era stata per un ventennio dimora civile (e in qualche modo riproduzione in vitro del circolo di conversazione di provincia) di Leonardo Sciascia, mio compaesano e per me maestro di parola, nonostante ci separassero età, esperienze e cultura. Avevo cominciato a fare il giornalista inventando con altri miei coetanei un giornaletto di paese – Malgrado tutto si chiama, e ancora a Racalmuto se ne stampano alcuni numeri ogni anno. Sciascia ci aveva offerto un articolo per il primo numero in ciclostile e in seguito restò sempre in qualche modo affezionato a quel piccolo periodico locale, al punto da dichiarare che Malgrado tutto era “il più bel titolo che si sia mai trovato per un giornale”.

Ma divago ancora. Sarà colpa dei baffi che non porto perché ci vuole la giusta faccia per esserne degni. Per farla breve, non ho ricordo esatto di quando incontrai per la prima volta Maurilio e i suoi baffi, eppure in quel momento mi furono chiare molte cose. Compresi le ragioni dei suoi blu, dei suoi azzurri, dei suoi rossi, dei suoi neri. Sciascia sostiene che in Maurilio Catalano “c’è un fondo di terrore” per il mare. Ma non ci credo. Presumo che Sciascia, siciliano di terra, abitante dell’altipiano zolfifero, abbia trasferito sull’artista Coi Baffi le proprie remore ancestrali, l’appagno sovrumano che afferra alla gola l’uomo incapace di nuotare.

Gli incubi e i pericoli dei mari di Maurilio sembrano nettati dall’angoscia, ripuliti dal salmastro, dal nero dell’abisso. I naufragi di Catalano sembrano piuttosto pericoli sventati, al pari delle tempeste riprodotte sugli ex-voto nella grotta di Santa Rosalia, nei quali c’è sempre una mano o una luce calati dal cielo a salvare gli sventurati e ripararli in porto salvo. Certo, le balene mangiano intere navi: ma viene il sospetto che dentro la pancia del pescecane potremmo ritrovare Geppetto e Pinocchio, finalmente insieme al termine della avventure del burattino di legno.

Immagino che i baffi servano a trovare rotte, a dominare marosi, a governare timoni, a scongiurare naufragi. Non c’è mare senza baffi, dunque. E non ci sono isole che dentro non ne contengano altre, in un sistema infinito e concentrico. La Sicilia è, per definizione, l’isola della isole, metafora di ogni solitudine. Chi ha lingua passa il mare, dice un proverbio siciliano: e il mare è fatto per essere solcato. Sulla lapide di George Gray, nel cimitero di Spoon River, si legge questa iscrizione:

E adesso so che bisogna alzare le vele

e prendere i venti del destino,

dovunque spingano la barca.

Barche grandi o barche piccole. Varcuzza, si direbbe in siciliano. A Licata, che è città di mare – città di Rosa Balistreri, altra passeggera di “Arte al Borgo”, galleria viaggiante, quasi un galeone corsaro – le barche dei pescatori che arrangiano la giornata gettando le reti sottocosta vengono chiamate “varcuzze d’ingegno”. Di chi si ingegna per portare qualche soldo a casa, per procurarsi la cena. È definizione che mi affascina. Figlie dell’ingegno mi paiono così le varcuzze di Maurilio Catalano. Dell’ingegno di chi ha i baffi giusti per assaggiare il mare.

Leonardo Sciascia

Palermo 13 aprile 1972

Palermo 13 aprile 1972

A scorrere le raccolte di canti e proverbi siciliani, sembra incredibile che il mare, per un’isola che ha 1.039 chilometri di coste, sia un elemento quasi ignorato o tenacemente rimosso, fatta eccezione per i paragoni alla bellezza femminile (quando è sereno, quando fa specchio), alle passioni (quando è agitato); e per la visione di quando vi veleggiano i vascelli che portano grano alle città affamate; alle città del granaio d’Italia. Per il resto, il mare è amaro, chi ha roba sul mare ha niente, chi può andare per terra non vada per mare, costa piú il nolo che la mercanzia, chi naviga per mare solo pericoli può raccontare; e cosí via. Qualche avvertimento o prescrizione: mare grande pesci piccoli, chi pesca in fondo piglia pesci grossi, canna storta pesci porta; e una sola lode: il mare è ricco.

Questa avversione al mare, terragna, contadina è forse una delle principali ragioni per cui la Sicilia è come è. Il mare è ricco ma chi può deve starne lontano. E anche i paesi e le città che di necessità sono nati sul mare, súbito tentano di voltargli le spalle e di allontanarsene. La storia urbanistica di Palermo è in effetti la storia di una fuga, frenetica e confusa, dal mare. E di tanti altri centri. Soltanto Agrigento, che ha alle spalle cretosi strapiombi è andata orrendamente verso il mare: ma sempre creando, tra sé e il mare, una successione di sipari.

Maurilio Catalano, che pure è nato e vive allo Sperone, una contrada marina di Palermo, non deroga da questo sentire popolaresco. Nella sua dimestichezza col mare, anche da pescatore, e appassionato per giunta, c’è un fondo di terrore. Il suo mare è popolato di enormi balene (bianche, ma incidentalmente: nessun riferimento a quella di Melville) che inghiottono pescherecci e navi di linea, di polipi mostruosi, di foreste di coralli sensibili e voraci come piante carnivore. Vi avviene anche l’eterno e proverbiale dramma del pesce piccolo mangiato dal grande; ma è cosa di poco conto, a confronto del vivamaria che succede a bordo di una nave quando un polipo la incatena o i coralli se l’abbracciano o una balena se la crocchia come biscotto.

Il “Viva Maria” che si leva dai naviganti che stanno per finire, come Pinocchio nel ventre della balena, è un vivamaria: non cioè il grido della devozione, l’apice di una festa, ma il massimo della confusione, il punto in cui il mondo si rovescia. Non per lo scampato pericolo, la morte sfiorata, il miracolo, la salvezza del corpo e dell’anima, ma invece il nome di Maria si leva in lode e gloria perché il pericolo incombe, la morte è inevitabile, impossibile la salvezza; e insomma il miracolo appunto consiste nel perire. E morirono felici e contenti, o felici e contenti impazzirono: come in ogni fiaba che si rispetti e anche in questa, che sotto sotto è forse una fiaba ecologica, che Maurilio Catalano ci racconta parodiando mezzi, modi e moduli dell’arte popolare: della pittura su vetro, degli ex‾voto, delle figurazioni tra mistiche e superstiziose. Tutto è trascrizione ironica, e consapevolmente ironica, a volte diretta, a volte rovesciata, della cultura popolare di grado infimo: e ne vien fuori un curioso repertorio di songes drolatiques, tanto riflesso e introverso quanto all’apparenza è immediato, vivido, allegro.